김남일 교수

경희대 한의대 의사학교실

『承政院日記』는 1623년부터 1894년까지 승정원에서 이뤄진 왕명출납, 제반행정사무, 다른 관청과의 관계, 의례적 사무 등을 적은 기록이다. 이 자료는 『日省錄』, 『備邊司謄錄』과 함께 『朝鮮王朝實錄』의 편찬에 활용된 기본 사료로 평가된다.

『承政院日記』의 내용 가운데 의학적으로 가치가 있는 부분은 국왕과 내전을 문안한 내용들이다. 그 기록들 가운데 국왕의 건강을 정기적으로 문안하면서 그 증상과 치료법 등을 논의한 기록들이 많이 있는데, 이러한 기록들은 이 시기 醫學史의 새로운 모습을 제시해주는 것이다. 필자는 수년 전부터 임상기록을 적은 醫案에 대한 자료를 수집해 정리하던 중 『承政院日記』에 산재돼 있는 치료기록을 보고 놀란 바가 있다.

『承政院日記』를 검색하다가 ‘氣門’이라는 용어를 사용한 3군데의 용례를 발견했다. 첫 번째 기록은 영조 즉위년(1724년) 10월 1일자 기록으로서 다음과 같은 내용이다.

“藥房에서 다시 다음과 같이 아뢰었다. 엎드려 듣건데 入診한 醫女가 와서 전한 말에 따르면 大王大妃殿의 症候의 頭疼은 아직 현저히 줄어들지는 않았고 또한 足部, 腰部, 脚部가 번갈아가면서 서로 부어올라 당기면서 아프니 裏氣가 灑縮한 증후입니다. 臣等이 모든 御醫들과 反復해서 商議해보니, 모두 氣門의 三和散을 本方에 따라 연달아 3첩을 복용시켜 氣道가 있는 곳을 宣通시키는 것이 합당할 것이라고 합니다. 이 약을 끓여 올릴 것에 대해 감히 아룁니다. 이에 알겠다고 대답하였다.”

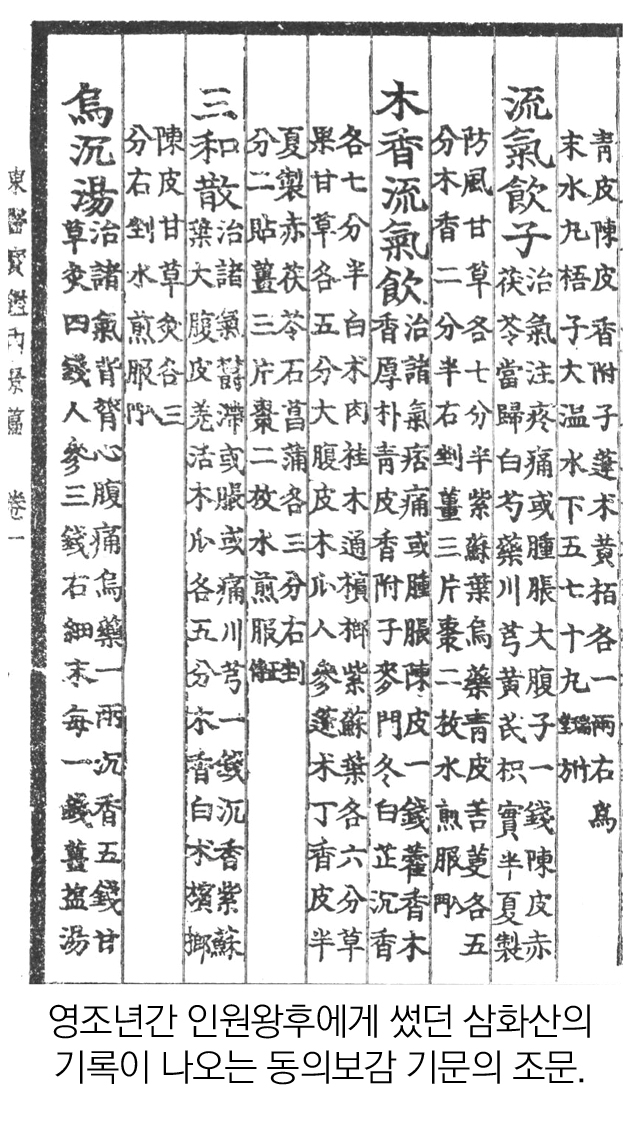

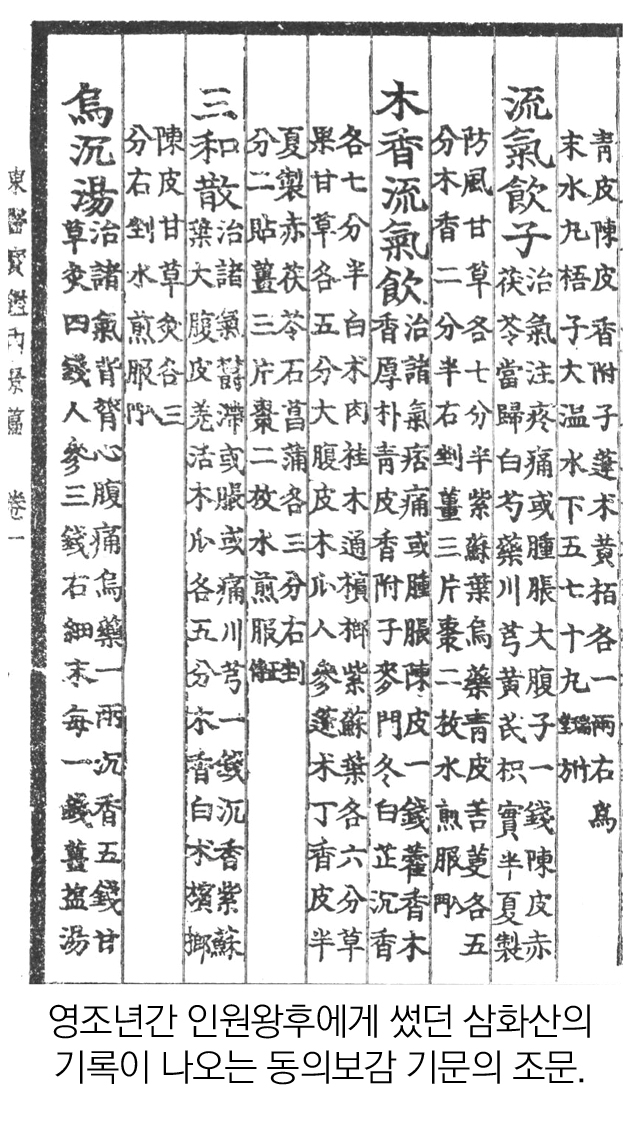

여기에서 ‘氣門’이란 『東醫寶鑑』 內景篇의 ‘氣’門을 말한다. 이 기록은 영조가 즉위한 해에 대왕대비 인원왕후의 膨急牽痛의 증상을 『東醫寶鑑』 氣門에 나오는 三和散을 사용해서 치료한 것이다. 그리고 이 약물은 氣痛이라는 제목의 아래에 해당 처방으로 나열돼 있다. 三和散은 “모든 氣가 鬱滯되어 脹이나 痛이 일어난 것을 치료한다”고 『東醫寶鑑』에 기록되어 있다. 처방 구성은 川芎 一錢, 沈香, 紫蘇葉, 大腹皮, 羌活, 木瓜 各五分, 木香, 白朮, 檳榔, 陳皮, 甘草灸 各三分이다. 이 처방이 血秘, 氣秘, 風秘 등의 증상에도 널리 활용된 것으로 보아 인원왕후는 氣鬱로 인한 便秘의 증상이 동반된 것으로 판단된다.

두 번째 기록은 영조 13년(1737년) 10월 17일의 다음과 같은 내용이다.

“李光佐가 다음과 같이 말하였다. 小臣이 일찍이 三提調와 藥院에서 숙직하여 平復하게 되었습니다. 그 때의 症候는 氣가 痰을 낀 것으로 厥症候와 같았으니 마땅히 氣門藥을 사용해야 할 것입니다.”

여기에서 ‘氣가 痰을 낀 것’은 七情으로 인한 痰을 말하는 것으로 ‘氣門藥’이란 『東醫寶鑑』 內景篇, ‘氣’門에 나오는 약물들을 지칭한다. 氣門藥은 『東醫寶鑑』 氣門에 나오는 七氣湯, 四七湯, 分心氣飮, 香橘湯 등을 말하는 것으로 보인다.

세 번째 기록은 영조 35년(1759년) 2월 1일의 기록이다.

“正氣湯을 복용한 이후에 夢想의 이외에는 조금씩 나아지고 있으니, 正氣湯이 氣門에 실려 있다는 것을 사람들 가운데 누가 모르겠는가?”

이 기록에서도 『東醫寶鑑』 內景篇, 氣門에 正氣湯이라는 약이 실려 있다는 것을 말하고 있는데, 이것은 사실이다. 正氣湯은 正氣天香湯을 약칭한 것으로서 津液門이나 痎瘧門에 나오는 正氣湯과는 다른 것이다. 正氣天香湯은 九氣作痛, 婦人氣痛 등에 사용하는 처방으로서 香附子, 烏藥, 陳皮, 紫蘇葉, 乾薑, 甘草로 구성되어 있다. 이 약은 香蘇散에서 蒼朮을 빼고 烏藥과 乾薑을 첨가한 것이다.

위의 세 기록에서 볼 수 있듯이 ‘『東醫寶鑑』’이라는 말이 생략된 채 ‘氣門’이라는 말만으로 암묵적으로 『동의보감』 속의 내용임을 깔고 논의하고 있는 사실은 이 시기 『東醫寶鑑』이 궁중에서 널리 활용되었다는 한가지의 증거를 제시하고 있는 것임을 알 수 있게 해준다.

속초2.2℃

속초2.2℃ -5.8℃

-5.8℃ 철원-5.3℃

철원-5.3℃ 동두천-3.6℃

동두천-3.6℃ 파주-3.3℃

파주-3.3℃ 대관령-0.9℃

대관령-0.9℃ 춘천-4.3℃

춘천-4.3℃ 백령도7.7℃

백령도7.7℃ 북강릉2.4℃

북강릉2.4℃ 강릉2.3℃

강릉2.3℃ 동해3.0℃

동해3.0℃ 서울0.1℃

서울0.1℃ 인천1.5℃

인천1.5℃ 원주-3.9℃

원주-3.9℃ 울릉도11.5℃

울릉도11.5℃ 수원-2.6℃

수원-2.6℃ 영월-5.5℃

영월-5.5℃ 충주-4.5℃

충주-4.5℃ 서산-2.6℃

서산-2.6℃ 울진8.2℃

울진8.2℃ 청주-0.4℃

청주-0.4℃ 대전-1.7℃

대전-1.7℃ 추풍령-4.5℃

추풍령-4.5℃ 안동-4.2℃

안동-4.2℃ 상주-4.0℃

상주-4.0℃ 포항3.3℃

포항3.3℃ 군산-1.1℃

군산-1.1℃ 대구-2.0℃

대구-2.0℃ 전주2.2℃

전주2.2℃ 울산4.4℃

울산4.4℃ 창원3.5℃

창원3.5℃ 광주1.9℃

광주1.9℃ 부산8.1℃

부산8.1℃ 통영4.0℃

통영4.0℃ 목포4.6℃

목포4.6℃ 여수5.4℃

여수5.4℃ 흑산도9.2℃

흑산도9.2℃ 완도4.4℃

완도4.4℃ 고창6.1℃

고창6.1℃ 순천-4.4℃

순천-4.4℃ 홍성(예)-3.5℃

홍성(예)-3.5℃ -3.3℃

-3.3℃ 제주7.5℃

제주7.5℃ 고산14.5℃

고산14.5℃ 성산10.9℃

성산10.9℃ 서귀포12.8℃

서귀포12.8℃ 진주-3.3℃

진주-3.3℃ 강화-2.4℃

강화-2.4℃ 양평-3.1℃

양평-3.1℃ 이천-4.4℃

이천-4.4℃ 인제-4.5℃

인제-4.5℃ 홍천-3.7℃

홍천-3.7℃ 태백-1.2℃

태백-1.2℃ 정선군-5.6℃

정선군-5.6℃ 제천-5.9℃

제천-5.9℃ 보은-4.4℃

보은-4.4℃ 천안-3.9℃

천안-3.9℃ 보령-0.4℃

보령-0.4℃ 부여-3.4℃

부여-3.4℃ 금산-4.0℃

금산-4.0℃ -0.9℃

-0.9℃ 부안0.5℃

부안0.5℃ 임실-3.7℃

임실-3.7℃ 정읍1.0℃

정읍1.0℃ 남원-2.2℃

남원-2.2℃ 장수-4.4℃

장수-4.4℃ 고창군2.5℃

고창군2.5℃ 영광군2.2℃

영광군2.2℃ 김해시2.8℃

김해시2.8℃ 순창군-3.5℃

순창군-3.5℃ 북창원2.7℃

북창원2.7℃ 양산시0.7℃

양산시0.7℃ 보성군-0.8℃

보성군-0.8℃ 강진군0.2℃

강진군0.2℃ 장흥-1.4℃

장흥-1.4℃ 해남2.0℃

해남2.0℃ 고흥-1.0℃

고흥-1.0℃ 의령군-5.2℃

의령군-5.2℃ 함양군-5.2℃

함양군-5.2℃ 광양시3.8℃

광양시3.8℃ 진도군6.5℃

진도군6.5℃ 봉화-6.9℃

봉화-6.9℃ 영주-5.1℃

영주-5.1℃ 문경-3.6℃

문경-3.6℃ 청송군-7.0℃

청송군-7.0℃ 영덕1.3℃

영덕1.3℃ 의성-5.8℃

의성-5.8℃ 구미-3.8℃

구미-3.8℃ 영천-4.4℃

영천-4.4℃ 경주시-2.2℃

경주시-2.2℃ 거창-5.9℃

거창-5.9℃ 합천-2.9℃

합천-2.9℃ 밀양-2.2℃

밀양-2.2℃ 산청-4.2℃

산청-4.2℃ 거제2.5℃

거제2.5℃ 남해2.4℃

남해2.4℃ -1.0℃

-1.0℃

![[자막뉴스] 서울시 한의약 치매 건강증진사업, 어르신 건강 증진에 한 몫](https://akomnews.com/data/photo/2512/990852453_gWjQvmYX_208ec3d22cca3c4dabe0690736cb02fecca2d1b0.jpg)

![[자막뉴스] 국회와 정부, K-MEDI 동행 선언](https://akomnews.com/data/photo/2512/990852453_pWMfBulG_1f19604ef50b802d08e2eba88760392f36a0c023.jpg)

![[자막뉴스] '2025 한의혜민대상' 원성호 서울대 보건대학교 교수 대상](https://akomnews.com/data/photo/2512/990852453_9aoWOQ7J_f562bba0ac6cd1fa3cb3e0cfa693448832494455.jpg)

![[자막뉴스] 가천대 길한방병원 '전인 케어·통합암치료 결합 호스피스' 본격 시동](https://akomnews.com/data/photo/2512/990852453_KopJVa4A_3c6f4bbb06b1e87364c53423365ed86fb200850b.jpg)

![[여한의사회] "세계가 주목하는 침술의 힘"](https://akomnews.com/data/photo/2507/2039300137_tzacLJfB_2f59361a10063749b72d0e25ccb1a8ab9fe13f47.jpg)