문저온 보리한의원장

[편집자주] 본란에서는 공연 현장에서 느낀 바를 에세이 형태로 쓴 ‘시선나누기’ 연재를 싣습니다. 문저온 보리한의원장은 자신의 시집 ‘치병소요록’ (治病逍遙錄)을 연극으로 표현한 ‘생존신고요’, ‘모든 사람은 아프다’ 등의 공연에서 한의사가 자침하는 역할로 무대에 올랐습니다.

늙은 마임이스트가 말했다. “얼마 전에 여든세 살 노인네의 공연을 보며 눈물이 흐른 것은 그 배경에 죽음이 깔려 있기 때문입니다.”

예술제 기간 동안 리허설 장면을 촬영해서 공연 소개 영상을 만들었는데, 나레이션으로 흐르는 목소리가 그의 것이었다. ‘그 배경에 죽음이 깔려 있기 때문입니다’. 그 말을 듣고 나는 생각했다. ‘아... 그 또한 일흔이다.’

스물세 팀이 참여하는 이번 예술제 이야기를 하다가, 스태프 중 누군가가 다른 팀의 공연에 대해서 말한 적이 있었는데, 그때 우리는 신기하고 놀랐으며 장난스럽게 깔깔댔다.

“이번 공연 팀 중에 여든 살이 넘은 배우가 있어요. 손수 운전까지 해서 연습하러 오신다는 거야.” “우와! 대단하시다.” “뭐야, 우리가 최고령 팀 아니었어?” “무슨 공연이야? 제목이 뭐야?”

그랬는데, 훨씬 뒤에 영상을 보면서 나는 그의 차분한 목소리가 일러주는 말에 당황하고 말았다. 이삼십 대의 스태프들과 사오십 대의 출연진이 느낀 것과 고령의 배우가 바라보는 또 한 사람의 고령의 배우는 그 색깔이 확연히 달랐을 것이다. 그럴 수밖에... 미안함과 애잔함 같은 것이 찬물처럼 마음에 고여 들었다.

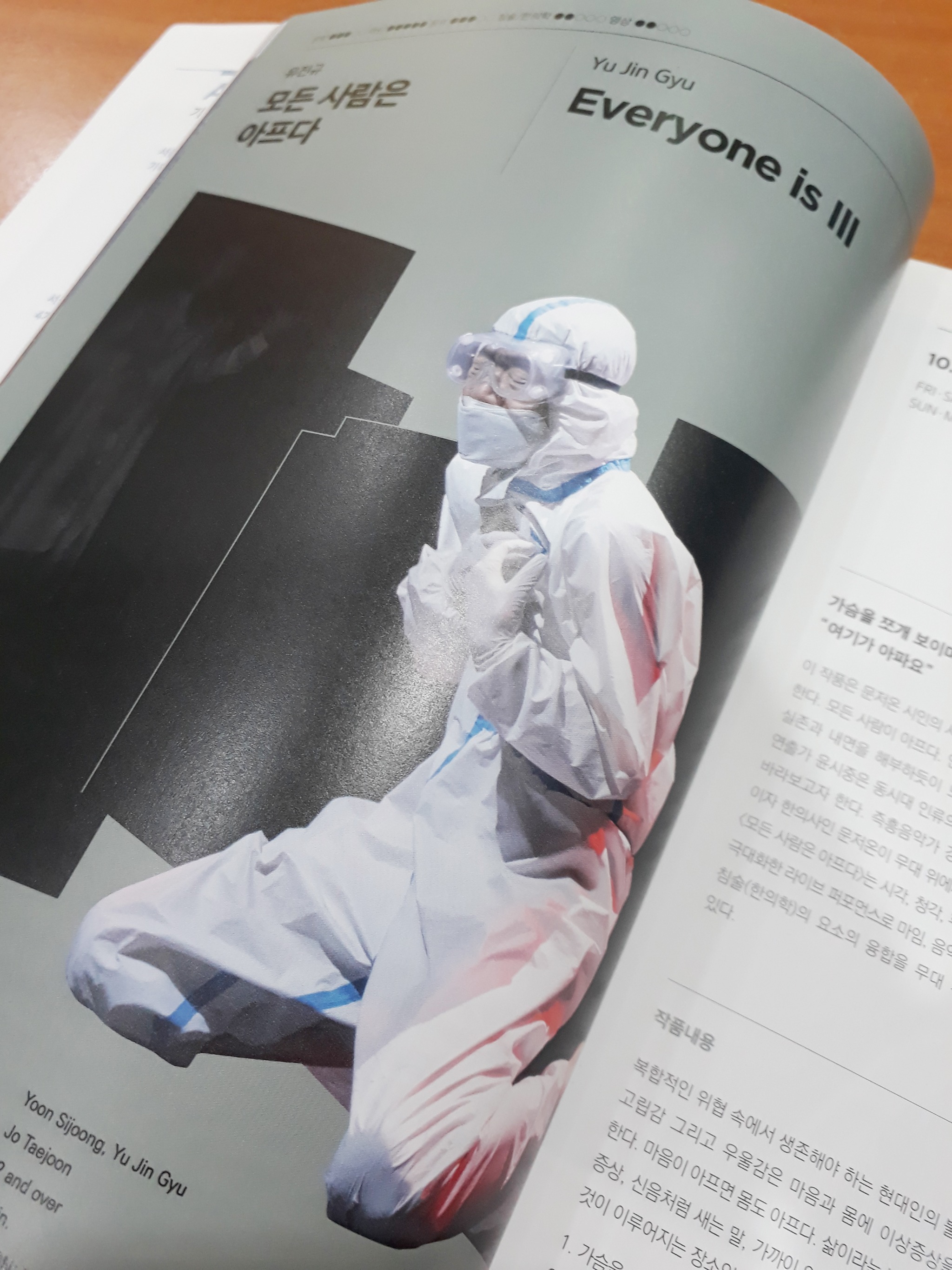

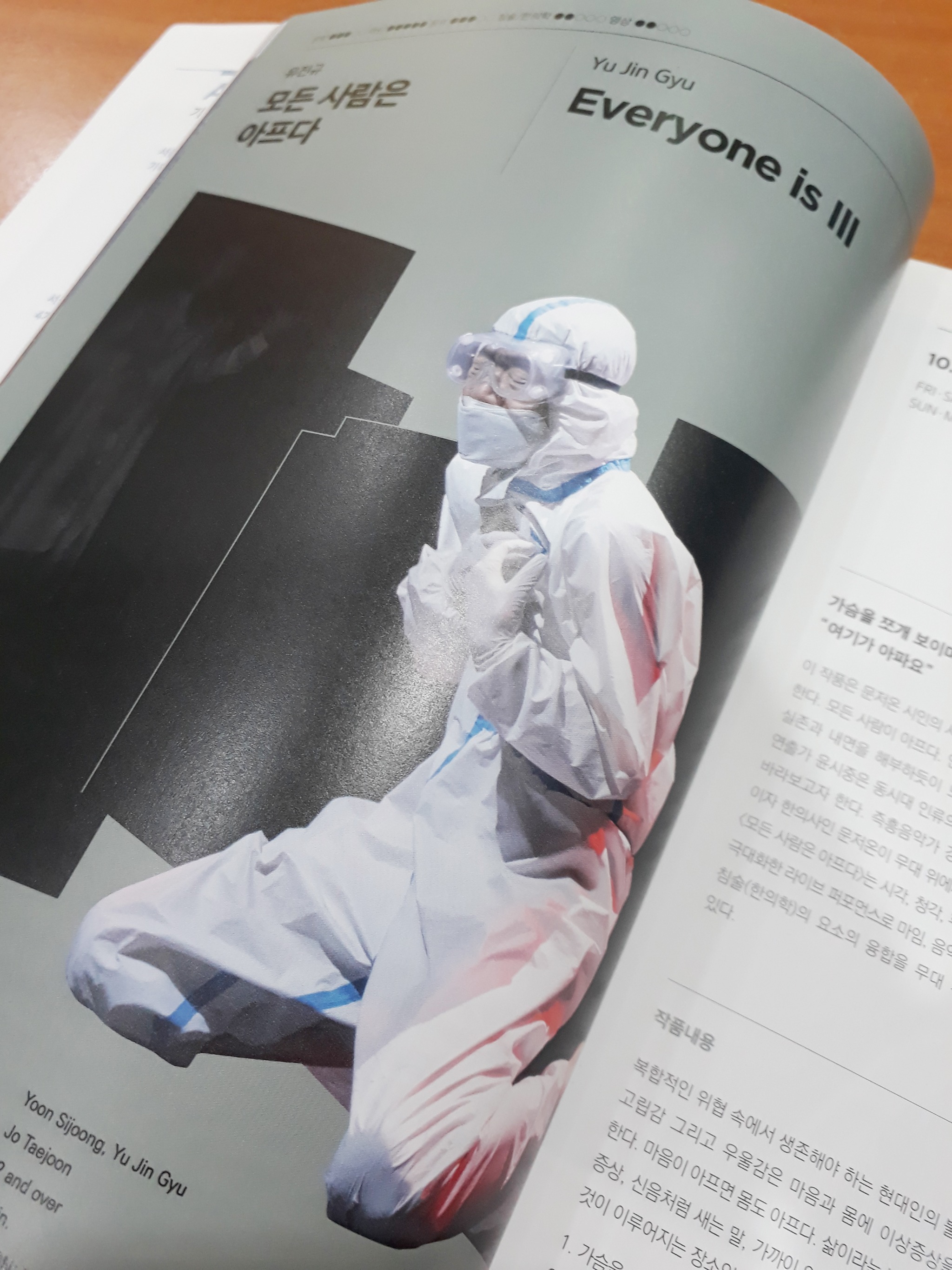

우리 공연 제목은 <Everyone is ill>

영어로 번역되어 팸플릿에 실린 우리 공연 제목은 <Everyone is ill>이었다. ‘가슴을 쪼개 보이며 그가 말했다.’ ‘Opening up his chest and saying.’ “여기가 아파요.” “It hurts.”

‘시인이자 한의사인 문저온이 무대 위에서 직접 침을 시술한다.’라는 문장 옆에 ‘Moon Jeon, a poet and doctor of oriental medicine, who administers acupuncture on the stage.’라는 영문이 나란히 실렸다.

팸플릿 앞쪽에 실린 서울국제공연예술제 예술감독의 인사말에는 ‘전환’이라는 단어가 여러 번 등장했다.

“여러분을 ‘전환’의 시간으로 초대합니다. (...) 환경, 나이듦, 세대, 퀴어, 젠더 등 오늘의 이야기와 새로운 국제이동성, 예술과 기술의 실험, 무용의 경계 넘기, 음악의 새로운 실험과 확장 등 다양한 도전이 올해 SPAF가 펼치고자 하는 전환의 이야기입니다.”

그리고 그는 예술가들이 이야기하는 ‘오늘’은 ‘과거’의 시간이 함께하며, 동시에 ‘미래’를 위한 전환이라고 생각한다고 덧붙였다.

‘나이듦’이라는 단어를 곱씹으면서 팸플릿을 찬찬히 살폈다. 기획 의도에는 ‘새로운 서사’라는 항목이 첫 번째였는데, 거기에는 이런 말이 쓰여 있었다. ‘젠더, 장애, 나이듦에 대해 그간 들리지 않은 목소리와 서사에 주목하고 당사자성과 예술의 다양성과 함께한다.’

“100년의 삶과 사랑을 이야기하겠지”

다시 공연 목록을 살펴서 예의 그 <잠자리 연대기>라는 작품을 찾아 펼쳤다. ‘배리어프리, 한글·영문자막(문자통역)’이라는 안내가 보였다. 그 말에는 어쩌면 당연했어야 할, 그러나 쉬이 무시되어 왔던, 사람에 대한 배려가 정확하게 보였다. 사람이란 얼마나 많은 형태와 색깔로 이루어진 무리인가. 국내 단체와 토론토를 기반으로 하는 공연단체의 협업, 그 이상의 태도와 자세가 확연히 드러났다.

‘<잠자리 연대기>는 어르신들의 사랑과 섹스에 대해 이야기한다. 0세부터 100세까지, 긴 세월 속을 관통하는 공통적인 주제는 섹스다. (...) 1922년, 어르신의 출생을 시작으로 2022년 지금까지 100년의 시간에 담긴 여섯 명의 인생을 읽어 내려간다.’

그리고 공연 포스터에는 검은 실루엣의 여섯 사람이 각자 물병과 물 잔과 마이크를 하나씩 놓아두고 탁자 앞에 나란히 앉아 있는 장면이 담겨 있다.

여든세 살의 배우는 아마도 100세 노인 역할을 맡았겠지. 그리고 100년의 삶과 사랑을 이야기하겠지. 움직임이 크게 없는 역할이라 가능했을지 모르나, 90분의 시간을 연기 하는 일이 쉬운 일은 아닐 것이다. 이것 또한 나의 막연한 상상과 추정일 테지만.

“내가 가면 그게 길이지”

여든세 살이 최고령일 뿐, 역시 고령인 어르신들은 딸과 아들이자 친구, 연인, 아내이자 남편, 어머니이자 아버지 그리고 할머니 할아버지로 존재한 날들을 회상한다. 그리고 젊은이들의 전유물로만 간주되던 편견에 보란 듯이 과거의 기억과 현재진행형인 섹스에 대해 이야기한다.

일흔의 배우는 그 공연을 보았고, 눈물을 흘렸다. ‘그 배경에는 죽음이 깔려 있기 때문입니다.’ 그는 공연을 소개하며 이렇게 말했다. ‘코로나 펜데믹 시대를 지나면서 우리는 어떤 상황에서도 살아남을 수 있다는 구원의 메시지를 주고 싶습니다.’ 눈물과 죽음과 구원이라는 말이 부딪치며 묘한 울림을 만들었다. 그는 살아 있고, 치열하게 살고 있으며, 죽음을 생각한다. 그가 말한다.

‘내가 가면 그게 길이지, 하면서 이 길을 50년 동안 걸어와 일흔 살이 되었습니다. 나이는 별 의미가 없고, 어떻게 살아왔고 또 앞으로 어떻게 살아갈 것이냐가 의미입니다. 어젯밤에도 나는 별을 바라봤습니다. 스무 살 때부터 별과 같은 사람이 되고 싶었던 마음은 지금까지 그대로입니다.’

속초2.2℃

속초2.2℃ -5.8℃

-5.8℃ 철원-5.3℃

철원-5.3℃ 동두천-3.6℃

동두천-3.6℃ 파주-3.3℃

파주-3.3℃ 대관령-0.9℃

대관령-0.9℃ 춘천-4.3℃

춘천-4.3℃ 백령도7.7℃

백령도7.7℃ 북강릉2.4℃

북강릉2.4℃ 강릉2.3℃

강릉2.3℃ 동해3.0℃

동해3.0℃ 서울0.1℃

서울0.1℃ 인천1.5℃

인천1.5℃ 원주-3.9℃

원주-3.9℃ 울릉도11.5℃

울릉도11.5℃ 수원-2.6℃

수원-2.6℃ 영월-5.5℃

영월-5.5℃ 충주-4.5℃

충주-4.5℃ 서산-2.6℃

서산-2.6℃ 울진8.2℃

울진8.2℃ 청주-0.4℃

청주-0.4℃ 대전-1.7℃

대전-1.7℃ 추풍령-4.5℃

추풍령-4.5℃ 안동-4.2℃

안동-4.2℃ 상주-4.0℃

상주-4.0℃ 포항3.3℃

포항3.3℃ 군산-1.1℃

군산-1.1℃ 대구-2.0℃

대구-2.0℃ 전주2.2℃

전주2.2℃ 울산4.4℃

울산4.4℃ 창원3.5℃

창원3.5℃ 광주1.9℃

광주1.9℃ 부산8.1℃

부산8.1℃ 통영4.0℃

통영4.0℃ 목포4.6℃

목포4.6℃ 여수5.4℃

여수5.4℃ 흑산도9.2℃

흑산도9.2℃ 완도4.4℃

완도4.4℃ 고창6.1℃

고창6.1℃ 순천-4.4℃

순천-4.4℃ 홍성(예)-3.5℃

홍성(예)-3.5℃ -3.3℃

-3.3℃ 제주7.5℃

제주7.5℃ 고산14.5℃

고산14.5℃ 성산10.9℃

성산10.9℃ 서귀포12.8℃

서귀포12.8℃ 진주-3.3℃

진주-3.3℃ 강화-2.4℃

강화-2.4℃ 양평-3.1℃

양평-3.1℃ 이천-4.4℃

이천-4.4℃ 인제-4.5℃

인제-4.5℃ 홍천-3.7℃

홍천-3.7℃ 태백-1.2℃

태백-1.2℃ 정선군-5.6℃

정선군-5.6℃ 제천-5.9℃

제천-5.9℃ 보은-4.4℃

보은-4.4℃ 천안-3.9℃

천안-3.9℃ 보령-0.4℃

보령-0.4℃ 부여-3.4℃

부여-3.4℃ 금산-4.0℃

금산-4.0℃ -0.9℃

-0.9℃ 부안0.5℃

부안0.5℃ 임실-3.7℃

임실-3.7℃ 정읍1.0℃

정읍1.0℃ 남원-2.2℃

남원-2.2℃ 장수-4.4℃

장수-4.4℃ 고창군2.5℃

고창군2.5℃ 영광군2.2℃

영광군2.2℃ 김해시2.8℃

김해시2.8℃ 순창군-3.5℃

순창군-3.5℃ 북창원2.7℃

북창원2.7℃ 양산시0.7℃

양산시0.7℃ 보성군-0.8℃

보성군-0.8℃ 강진군0.2℃

강진군0.2℃ 장흥-1.4℃

장흥-1.4℃ 해남2.0℃

해남2.0℃ 고흥-1.0℃

고흥-1.0℃ 의령군-5.2℃

의령군-5.2℃ 함양군-5.2℃

함양군-5.2℃ 광양시3.8℃

광양시3.8℃ 진도군6.5℃

진도군6.5℃ 봉화-6.9℃

봉화-6.9℃ 영주-5.1℃

영주-5.1℃ 문경-3.6℃

문경-3.6℃ 청송군-7.0℃

청송군-7.0℃ 영덕1.3℃

영덕1.3℃ 의성-5.8℃

의성-5.8℃ 구미-3.8℃

구미-3.8℃ 영천-4.4℃

영천-4.4℃ 경주시-2.2℃

경주시-2.2℃ 거창-5.9℃

거창-5.9℃ 합천-2.9℃

합천-2.9℃ 밀양-2.2℃

밀양-2.2℃ 산청-4.2℃

산청-4.2℃ 거제2.5℃

거제2.5℃ 남해2.4℃

남해2.4℃ -1.0℃

-1.0℃

![[자막뉴스] 서울시 한의약 치매 건강증진사업, 어르신 건강 증진에 한 몫](https://akomnews.com/data/photo/2512/990852453_gWjQvmYX_208ec3d22cca3c4dabe0690736cb02fecca2d1b0.jpg)

![[자막뉴스] 국회와 정부, K-MEDI 동행 선언](https://akomnews.com/data/photo/2512/990852453_pWMfBulG_1f19604ef50b802d08e2eba88760392f36a0c023.jpg)

![[자막뉴스] '2025 한의혜민대상' 원성호 서울대 보건대학교 교수 대상](https://akomnews.com/data/photo/2512/990852453_9aoWOQ7J_f562bba0ac6cd1fa3cb3e0cfa693448832494455.jpg)

![[자막뉴스] 가천대 길한방병원 '전인 케어·통합암치료 결합 호스피스' 본격 시동](https://akomnews.com/data/photo/2512/990852453_KopJVa4A_3c6f4bbb06b1e87364c53423365ed86fb200850b.jpg)

![[여한의사회] "세계가 주목하는 침술의 힘"](https://akomnews.com/data/photo/2507/2039300137_tzacLJfB_2f59361a10063749b72d0e25ccb1a8ab9fe13f47.jpg)